Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah? Apakah benar bahwa “pengkhianatan” bangsa Arab – atau perbuatan satu tokoh seperti Syarif Hussain atau Mustafa Kemal Atatürk – menjadi penyebab tunggal hancurnya imperium yang berjaya berabad-abad lamanya itu?

Narasi populer semacam itu terlalu menyederhanakan kenyataan. Sebuah kekaisaran seluas dan sekuat Utsmaniyah tidak runtuh hanya karena satu pengkhianatan atau satu peristiwa. Keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah memuncak dari kemerosotan panjang; deretan kekalahan militer, krisis ekonomi, intrik politik internal, gelombang nasionalisme etnis, serta intervensi dan ambisi kekuatan imperialis asing mendorong kemerosotan itu hingga titik nadir.

Kisah jatuhnya “Orang Sakit Eropa” ini jauh lebih kompleks daripada sekadar legenda khianat di padang pasir. Artikel ini akan menelusuri secara mendalam faktor-faktor utama di balik kejatuhan kekhalifahan terakhir dunia Islam tersebut.

Awal Kemunduran: Kekalahan dari Rusia dan Traktat 1774

Kemunduran Utsmaniyah mulai tampak sejak akhir abad ke-18. Pukulan awal datang saat Kesultanan Utsmaniyah menderita kekalahan telak dari Kekaisaran Rusia dalam perang tahun 1768–1774. Perjanjian Küçük Kaynarca pada Juli 1774 memeteraikan kekalahan itu dan menjadi titik balik yang pahit. Kesultanan Utsmaniyah menyerahkan kendali atas Krimea serta kawasan utara Laut Hitam ke tangan Rusia.

Benteng strategis seperti Kerç (Kerch) dan Azov berpindah tangan ke Rusia, dan Kesultanan bahkan harus mengakui kemerdekaan Khanat Krimea (walau hanya nominal, karena beberapa tahun kemudian Rusia menganeksasi Krimea sepenuhnya).

Traktat ini juga memberi Rusia hak istimewa untuk melindungi umat Kristen Ortodoks di dalam wilayah Utsmaniyah serta sejumlah konsesi dagang yang menguntungkan Rusia. Dengan perjanjian tersebut, Kesultanan Utsmaniyah kehilangan sebagian kedaulatannya di tanah sendiri – sebuah preseden berbahaya yang menandai awal “borok” dalam tubuh imperium.

Kekalahan tahun 1774 itu bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan pembuka rangkaian noktah hitam dalam sejarah militer Utsmaniyah. Sepanjang akhir abad ke-18 dan memasuki abad ke-19, imperium ini terus menerus terdesak mundur. Wilayah-wilayah taklukan mulai berguguran: setelah Krimea, giliran Balkan bergejolak.

Satu per satu negeri di Eropa Tenggara melepaskan diri. Yunani, Serbia, Rumania, Bulgaria, hingga akhirnya nyaris seluruh Balkan hilang dari genggaman Istanbul. Di Afrika Utara, kekuatan Eropa dan para penguasa lokal merebut provinsi-provinsi kaya—Mesir, Aljazair, dan Tunisia—dari genggaman Utsmaniyah. Satu per satu, wilayah itu terlepas dan beralih ke orbit pengaruh baru.

Dalam kurun waktu yang lama, peta Kesultanan Utsmaniyah terus menyusut. Bahkan di ambang abad ke-20, kekuasaan Utsmaniyah di jazirah Arab pun mulai rapuh, sementara di Anatolia sendiri, tanda-tanda keletihan nampak jelas.

Namun, ironisnya, di tengah kemundurannya, kekaisaran ini justru mendapat “perlindungan” tak langsung dari negara-negara Eropa besar. Kekuatan-kekuatan Eropa menilai Utsmaniyah lemah, tetapi sengaja mempertahankannya tetap hidup —ibarat pasien sekarat yang disangga alat bantu. Dengan begitu, mereka leluasa menyiapkan skema pembagian warisannya.

Para pemimpin Eropa melabeli kekaisaran yang dulu disegani itu sebagai “Orang Sakit Eropa”. Konon Tsar Nicholas I dari Rusia pertama kali melontarkan metafora ini —citra tentang negeri besar yang menanti ajalnya.

Para penguasa di Eropa saling berbisik tentang “soal Timur”. Siapa kelak yang akan mendapat bagian wilayah. Seolah keruntuhan Utsmaniyah hanya soal waktu dan perlu diatur agar tidak memicu perang besar antar kekuatan kolonial.

“Orang Sakit Eropa” dan Permainan Kekuatan Imperialis

Julukan “Orang Sakit Eropa” bukan sekadar istilah. Ia mencerminkan realitas politik di akhir abad ke-19, ketika negara-negara adidaya Eropa sibuk merancang nasib wilayah Utsmaniyah di balik layar. Mereka menjaga sang “pasien” tetap hidup, namun hanya agar dapat mengulur waktu mempersiapkan pembagian harta warisan imperium itu.

Dalam sebuah karikatur politik terkenal di majalah Punch (1896), Sultan Abdul Hamid II digambarkan ketakutan memeriksa dokumen “Restrukturisasi Kekaisaran Utsmaniyah menjadi Perusahaan Turkey Ltd” yang dikendalikan Inggris, Prancis, dan Rusia.

Gambar satir ini menangkap suasana zaman: Eropa seolah mengobral masa depan Utsmaniyah seperti sebuah perusahaan bangkrut. Mereka berunding, bersekongkol, dan bersaing merebut bagian terbesar, sementara sang sultan tak berdaya melihat negerinya dipreteli.

Mengapa Eropa tidak langsung saja menaklukkan dan membagi-bagi Utsmaniyah? Jawabannya: keseimbangan kekuatan. Inggris, Prancis, Rusia, Austria-Hungaria. Masing-masing mengincar bagian, namun mereka saling curiga dan tak mau salah satu pihak terlalu dominan.

Selama paruh kedua abad ke-19, negeri-negeri Eropa melancarkan strategi melemahkan dari dalam. Mereka mendukung gerakan-gerakan pemberontakan lokal melawan Istanbul, lalu tampil sebagai “pelindung” bagi etnis atau umat tertentu di wilayah Utsmaniyah. Rusia, misalnya, mengobarkan sentimen nasionalisme Slav dan Ortodoks di Balkan untuk memisahkan Bulgaria dan Serbia dari Turki.

Austria-Hungaria tak segan memperkeruh keadaan di Bosnia dan kawasan Balkan barat demi ekspansinya sendiri. Sementara itu Inggris dan Prancis menanti kesempatan merebut daerah-daerah strategis di Timur Tengah dan Afrika Utara yang masih berada di bawah panji bulan sabit. Utsmaniyah ibarat domba terluka yang dikelilingi serigala. Masing-masing serigala sabar menunggu momen terbaik untuk menerkam, tapi juga saling mengawasi satu sama lain.

Krisis di Dalam Negeri dan Bangkitnya Nasionalisme Turki

Ketika abad ke-20 menjelang, Kekaisaran Utsmaniyah bukan saja terancam dari luar, tetapi juga bergolak di dalam. Kemunduran ekonomi dan militer memicu ketidakpuasan luas. Pada tahun 1908, sekelompok gerakan reformis yang menamakan diri Turki Muda (Young Turks) melancarkan revolusi yang memulihkan konstitusi dan parlemen (yang sempat ditiadakan Sultan Abdul Hamid II).

Di balik revolusi ini, organisasi paling berpengaruh adalah Komite Persatuan dan Kemajuan (Committee of Union and Progress – CUP), yang berisi perwira muda, intelektual, dan kaum nasionalis Turki. Mereka awalnya menjanjikan angin segar demokrasi, modernisasi, dan “persatuan” berbagai etnis di bawah identitas Ottomanisme. Namun sayang, harapan itu tak berumur panjang.

Pada 1909, Sultan Abdul Hamid II – simbol otoritas lama Utsmaniyah – dipaksa turun takhta menyusul kudeta internal. Tahta diberikan kepada saudaranya, Mehmed V, tetapi posisi sultan sejak itu praktis hanya boneka. Kekuasaan nyata berada di tangan segelintir pemimpin CUP yang radikal.

Konsolidasi kekuasaan oleh CUP semakin mengental setelah serangkaian krisis. Pemberontakan kontra-revolusi pada 1909, kekalahan memalukan Utsmaniyah dalam Perang Balkan 1912–1913, dan akhirnya kudeta tahun 1913 yang dikenal sebagai Raid on the Sublime Porte.

Sejak 1913 tersebut, Trio Pemimpin CUP – yang dikenal sebagai Tiga Pasha, yakni Talat Pasha, Enver Pasha, dan Djemal (Jamal) Pasha – memegang kendali absolut pemerintahan Utsmaniyah. Praktis, negara berubah menjadi diktator militer di bawah panji nasionalisme Turki yang fanatik.

Idealisme awal Turki Muda tentang persaudaraan multi-etnis berubah haluan menjadi nasionalisme sempit. CUP yang semula menyerukan “Liberté, Egalité, Fraternité” justru kemudian menerapkan kebijakan sentralisasi dan Turkifikasi yang keras. Bahasa Turki dipaksakan sebagai bahasa administrasi tunggal, peran kaum non-Turki dicurigai dan dipinggirkan.

Kaum nasionalis Turki dalam CUP melihat kekaisaran hanya bisa selamat jika dikokohkan sebagai negara-bangsa Turki modern, bukan lagi imperium multi-bangsa. Akibatnya, mereka cenderung memandang rendah suku-bangsa lain dalam wilayah Utsmaniyah, termasuk bangsa Arab, Armenia, Kurdi, Yunani, dan sebagainya.

Kebijakan Turkifikasi ekstrem dan sentimen bahwa “Turki adalah tuan rumah, lainnya hanya tamu” menciptakan ketegangan hebat. Bagi banyak orang Arab, yang tadinya masih setia pada Sultan di Istanbul, perubahan sikap rezim baru ini terasa sebagai pengkhianatan terhadap janji persatuan.

Represi politik pun meningkat. Wartawan, ulama, dan intelektual non-Turki yang kritis diawasi ketat. Di wilayah Arab, Gubernur Militer Suriah Djemal Pasha – salah satu dari Tiga Pasha – menorehkan namanya dalam tinta merah sejarah. Ia menjalankan pemerintahan tangan besi di Levant, dan tak segan menghukum mati siapa pun yang dicurigai berseberangan.

Pada 6 Mei 1916, Djemal Pasha menggantung puluhan tokoh pergerakan Arab – muslim maupun kristen – di alun-alun Damaskus dan Beirut, dengan tuduhan “pengkhianatan”. Hari kelam itu meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Arab; sampai kini mereka mengenangnya sebagai Hari Syuhada. Tindakan Jamal Pasha itu mempertegas citra rezim Turki Muda sebagai penindas, dan menyuburkan kemarahan yang membara di dada orang-orang Arab yang selama berabad-abad adalah bagian loyal kekaisaran.

Menariknya, di balik layar pergerakan CUP sendiri terdapat berbagai unsur yang jarang diungkap narasi populer. Salonika (Thessaloniki), kota di Makedonia yang menjadi markas besar kaum Turki Muda, adalah sarang Freemason dan simpatisan Yahudi. Banyak pemimpin CUP, termasuk para Pasha, berinteraksi dengan jaringan loji-loji Mason di sana.

Tokoh-tokoh Yahudi Ottoman seperti Emmanuel Carasso – seorang pemimpin Freemason Salonika – diketahui turut mendorong revolusi 1908. Bahkan, dilaporkan membantu pendanaan gerakan tersebut. Dalam kongres rahasia 1907 di Paris, kelompok Turki Muda bersekutu dengan perkumpulan Ottoman Freedom Society (yang bermarkas di Salonika) untuk menjatuhkan Abdul Hamid II.

Kota Salonika sendiri sejak lama dikenal sebagai pusat komunitas Yahudi di Eropa Tenggara, sehingga tak heran unsur ini mewarnai pergerakan Turki Muda. Peran para Freemason dan intelektual Yahudi progresif dalam lingkaran CUP turut menyuburkan ide-ide sekularisme dan nasionalisme modern di Turki Muda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa bangkitnya nasionalisme Turki saat itu bukan gerakan homogen. Tetapi, juga didorong berbagai elemen kosmopolitan yang muak dengan ketertinggalan Utsmaniyah dan ingin membangunnya kembali dengan konsep negara bangsa ala Eropa.

Trio Pasha dan Perjudian Memasuki Perang Dunia

Tahun 1914 menjadi titik keputusan hidup-mati bagi Kesultanan Utsmaniyah. Meletusnya Perang Dunia I di Eropa membawa dilema: akankah Utsmaniyah ikut terlibat, dan di pihak mana?

Tiga Pasha yang berkuasa – Talat (Menteri Dalam Negeri dan Grand Vizier), Enver (Menteri Perang), dan Jamal (Menteri Angkatan Laut dan Gubernur Suriah) – akhirnya mengambil langkah dramatis. Mereka memutuskan membawa Utsmaniyah bersekutu dengan Blok Sentral (Jerman dan Austria-Hungaria) melawan Sekutu (Inggris, Prancis, Rusia, dkk.).

Keputusan ini diambil sebagian besar secara rahasia dan tergesa-gesa, ditandai dengan penandatanganan perjanjian aliansi rahasia dengan Jerman pada Agustus 1914. Tanpa persiapan matang, Utsmaniyah pun terjun ke kancah perang dunia pada akhir Oktober 1914 dengan menyerang wilayah Rusia di Laut Hitam.

Pilihan tersebut terbukti sebagai pertaruhan bunuh diri. Pada awal abad ke-20, Utsmaniyah sejatinya tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi maupun militer untuk bertarung dalam perang modern skala raksasa. Revolusi industri yang menggentarkan Eropa barat nyaris tak tersentuh di tanah Turki; pabrik-pabrik senjata dan besi baja Utsmaniyah jauh tertinggal.

Ketika perang pecah, industri Utsmaniyah yang lemah tidak sanggup memproduksi persenjataan, amunisi, kapal, apalagi kendaraan bermotor dan kereta api dalam jumlah memadai. Secara ekonomi pun, negeri ini nyaris bangkrut. Utang luar negeri menumpuk dan mata uangnya terpuruk.

Akan tetapi, dorongan nasionalisme menggebu dan harapan kosong akan kejayaan instan membuat para Pasha nekat maju berperang di pihak Jerman. Mereka menganggap Jerman adalah sekutu yang lebih simpatik ketimbang imperialis Inggris-Prancis.

Akibatnya fatal. Pasukan Utsmaniyah terlibat pertempuran di banyak front yang tersebar ribuan kilometer. Melawan Rusia di Kaukasus, melawan Inggris di Sinai-Palestina, Mesopotamia, dan Arabia, serta melawan gabungan Sekutu di Gallipoli, Turki barat.

Tentara Utsmaniyah bertempur gagah berani – contohnya di Gallipoli berhasil memukul mundur invasi Sekutu tahun 1915-1916 – namun beban perang terlalu berat untuk ditanggung ekonomi dan logistik negara. Korban jiwa meroket: hampir setengah juta tentara Utsmaniyah gugur, sebagian besar justru bukan di medan laga melainkan karena penyakit dan kelaparan.

Sementara hampir 4 juta lainnya terluka atau jatuh sakit. Di Anatolia, rakyat sipil menderita kelaparan lantaran sumber daya disedot habis-habisan untuk perang. Di Lebanon dan Suriah terjadi bencana kelaparan besar 1915-1918. Pada Oktober 1918, ketika Jerman dan sekutunya di ambang kekalahan, keadaan Utsmaniyah sangat kritis – tentaranya kocar-kacir, perekonomiannya lumpuh, dan rakyatnya letih tak tertanggungkan.

Akhirnya, pada 30 Oktober 1918, pemerintah Utsmaniyah di Istanbul terpaksa menerima Gencatan Senjata Mudros. Perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani di atas kapal perang Inggris itu praktis adalah penyerahan tanpa syarat. Utsmaniyah setuju melucuti seluruh angkatan perangnya dan menghentikan perlawanan.

Semua benteng pertahanan di jantung kekaisaran, termasuk Selat Dardanella dan Bosporus, harus dibuka bagi armada Sekutu dan diizinkan untuk diduduki. Pasukan Utsmaniyah yang masih tersisa di Hijaz, Yaman, Suriah, Mesopotamia, Tripoli (Libya), dan Cyrenaica diperintahkan menyerah kepada Sekutu. Sekutu bahkan diberi hak menduduki “setiap titik strategis” di Anatolia jika muncul situasi yang mengancam keamanan mereka.

Dengan kata lain, Istanbul menyerahkan lehernya di bawah todongan pedang Sekutu. Tak lama kemudian, kapal-kapal perang Inggris dan Prancis berlabuh di Bosporus, pasukan pendudukan memasuki Istanbul, dan bendera Union Jack pun berkibar di Istana Dolmabahçe. Episode ini menandai tamatnya riwayat Utsmaniyah sebagai imperium berdaulat.

Revolusi Arab: Antara Reaksi dan Stigma “Pengkhianatan”

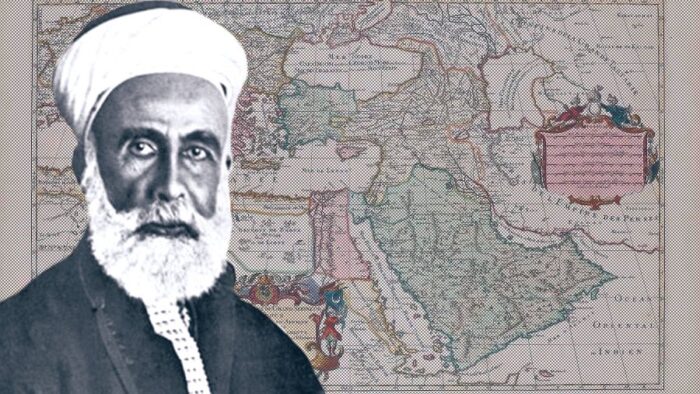

Di tengah hiruk-pikuk Perang Dunia I, sebuah episode lain sering dituding sebagai faktor runtuhnya Utsmaniyah: Revolusi Arab Besar 1916. Dalam narasi popular tertentu – khususnya di kalangan yang merindukan kejayaan khilafah – pemberontakan bangsa Arab melawan Istanbul ini dilabeli sebagai “pengkhianatan” yang menusuk dari belakang, didalangi imperialis Barat.

Tetapi, jika ditelaah lebih cermat, pemberontakan Arab justru merupakan reaksi terhadap kebijakan rezim Utsmaniyah sendiri yang menindas, dan dampaknya terhadap jalannya perang tidak sebesar yang dibayangkan.

Pada awal Perang Dunia, mayoritas bangsa Arab sebenarnya loyal kepada Khilafah Utsmaniyah. Seruan “jihad” melawan Sekutu yang dikumandangkan Sultan Mehmed V disambut banyak ulama Arab (termasuk Syarif Hussain bin Ali di Makkah).

Akan tetapi, seperti dipaparkan sebelumnya, kebijakan keras Turkifikasi dan tindakan sewenang-wenang para pejabat CUP – terutama di Suriah dan Hijaz – menyalakan api perlawanan. Puncaknya adalah ketika Syarif Hussain, pemimpin berpengaruh di Hijaz, memproklamirkan pemberontakan pada Juni 1916, dengan dukungan suku-suku Arab Badui. Revolusi Arab pun dimulai, berkoordinasi dengan Inggris (yang mengirim perwira penghubung seperti T.E. Lawrence, si “Lawrence of Arabia”).

Bagi pemerintah Istanbul, langkah Syarif Hussein ini dianggap berkhianat. Tetapi perlu diingat konteksnya: dua tahun perang telah berlangsung, kondisi Utsmaniyah terpuruk, dan para pemimpin Arab melihat kekaisaran ini tengah sekarat.

Janji-janji Inggris – lewat surat-surat McMahon–Hussain – yang mengiming-imingi kemerdekaan bagi bangsa Arab pasca perang, semakin mendorong mereka angkat senjata melawan Turki. Selain itu, dendam atas represi Jamal Pasha mendorong tokoh-tokoh nasionalis Arab di Damaskus, Baghdad, dan semenanjung Arabia menyambut revolusi ini.

Revolusi Arab berhasil merebut kota suci Makkah, Madinah (setelah pengepungan panjang), Aqaba, Damaskus, hingga Aleppo, bekerja sama dengan pasukan Inggris dari selatan. Namun sejarawan banyak yang berpendapat dampak militer pemberontakan ini bersifat sekunder dibanding kekalahan Utsmaniyah di front-front utama Eropa dan Timur Tengah.

Saat Revolusi Arab meletus, kekalahan Utsmaniyah sudah hampir tak terelakkan: di front Sinai-Palestina, pasukan Inggris di bawah Jenderal Allenby menerobos pertahanan Gaza dan merebut Yerusalem pada 1917. Di front Mesopotamia, Baghdad jatuh ke tangan Inggris. Di front Kaukasus, Rusia (sebelum revolusi Bolshevik) telah mengacak-acak Anatolia timur.

Revolusi Arab tentu mempercepat rontoknya garnisun Utsmaniyah di Hijaz dan Syam, tetapi bukan penyebab utama kekalahan Turki dalam perang. Lebih tepat dikatakan, bangsa Arab memanfaatkan momen keruntuhan Utsmaniyah untuk memperjuangkan nasibnya sendiri, dengan dukungan oportunistik dari Inggris.

Lagipula, setelah perang usai, janji kemerdekaan Arab oleh Inggris ternyata dikhianati sendiri oleh Sekutu melalui Perjanjian Sykes-Picot dan sistem mandat – ironis yang pahit bagi para pemberontak Arab.

Kekalahan Total dan Perjanjian yang Memecah-Belah Kekaisaran

Gencatan senjata Mudros 1918 menandai akhir Perang Dunia I bagi Utsmaniyah, tetapi sekaligus awal masa penderitaan baru. Sekutu pemenang perang segera menyusun rencana pembagian wilayah Turki Utsmaniyah melalui sebuah perjanjian damai formal yang sangat berat sebelah, yakni Perjanjian Sèvres 1920.

Dalam draft perjanjian ini – yang sejatinya merupakan vonis mati bagi Kekaisaran Utsmaniyah – Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan secara resmi dan pemerintahan Istanbul dipaksa melepaskan seluruh klaim atas wilayah Arab di Asia maupun Afrika Utara.

Wilayah-wilayah luas di Timur Tengah (Suriah, Mesopotamia, Palestina, Hijaz) ditempatkan di bawah mandat Inggris dan Prancis, sesuai kesepakatan rahasia Sykes-Picot. Sèvres juga mengharuskan Turki menyetujui pembentukan Armenia merdeka di Anatolia timur dan memberikan otonomi bagi wilayah Kurdistan di tenggara Anatolia.

Selain itu, kawasan Anatolia barat daya (wilayah Ionia) diizinkan diduduki Yunani – pasukan Yunani bahkan telah mendarat di Izmir/Smirna pada Mei 1919. Istanbul dan selat-selat strategis dijadikan zona internasional.

Secara de facto, Perjanjian Sèvres memecah belah tanah Turki yang tersisa menjadi kue yang diperebutkan: Prancis bercokol di Kilikia (Cilicia) dan Suriah utara, Italia mengincar Antalya, Yunani merangsek ke Anatolia barat, sementara Inggris menduduki Istanbul, Selat, Palestina, Mesopotamia, dan sebagian Kurdi. Bagi rakyat Turki, syarat-syarat ini sungguh penghinaan yang menusuk harga diri nasional.

Namun, sejarah mencatat, Perjanjian Sèvres tidak pernah benar-benar terlaksana sepenuhnya. Bangsa Turki – dipimpin oleh seorang jenderal bernama Mustafa Kemal Pasha (kelak bergelar Atatürk) – menolak tunduk pada diktat Sekutu. Dalam apa yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki (1919–1922), gerakan nasionalis Turki bangkit melawan pendudukan asing.

Mustafa Kemal membentuk pemerintahan tandingan di Ankara dan mengorganisasi milisi serta sisa-sisa pasukan Ottoman untuk mengusir tentara Yunani, Prancis, dan elemen pendudukan lainnya dari Anatolia. Perjuangan berat ini akhirnya berhasil: Yunani dikalahkan telak dalam Pertempuran Dumlupınar (1922), pasukan Prancis mundur dari Kilikia, Italia meninggalkan Antalya, dan Inggris yang menduduki Istanbul terpaksa negosiasi karena kehabisan dukungan.

Kemenangan gerakan nasionalis memaksa Sekutu kembali ke meja perundingan. Hasilnya adalah Perjanjian Lausanne tahun 1923, yang jauh lebih lunak dibanding Sèvres. Traktat Lausanne mengakui kedaulatan penuh Republik Turki atas Anatolia dan wilayah Trakia Timur (sekitar Istanbul dan sekitarnya).

Turki tidak lagi menuntut bekas wilayah Arabnya dan mengakui lepasnya Cyprus (Kibris) ke tangan Inggris dan kepulauan Dodecanese ke tangan Italia. Sebaliknya, kekuatan Barat mencabut tuntutan pendirian Armenia dan otonomi Kurdi di Anatolia, serta tidak ada lagi ketentuan kontrol asing atas keuangan atau militer Turki.

Wilayah Selat Bosporus dan Dardanella dinyatakan bebas untuk pelayaran internasional, namun kedaulatan Turki atas Istanbul diakui sepenuhnya. Dengan Lausanne, bangsa Turki berhasil menyelamatkan inti tanah airnya dari penjajahan langsung dan memantapkan berdirinya Negara Turki modern.

Beberapa bulan setelah perjanjian Lausanne, tepatnya pada 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal Atatürk memproklamasikan berdirinya Republik Turki. Sultan Ottoman terakhir, Mehmed VI, sudah diusir pada 1922 ketika Kesultanan dihapus. Kini, institusi Khilafah Utsmaniyah yang masih disandang sepupu sultan (Abdul Hamid II) pun dianggap tak lagi relevan oleh republik sekuler yang dipimpin Atatürk.

Pada 3 Maret 1924, Majelis Nasional Turki dengan suara bulat menghapuskan lembaga kekhalifahan secara resmi. Dengan demikian, tirai pun tertutup untuk selamanya bagi era Kekhalifahan Utsmaniyah yang telah berdiri sejak 1517. Dinasti Osmanoğlu diasingkan keluar negeri. Turki memasuki babak baru sebagai republik nasional yang memandang ke Barat, sementara dunia Islam memasuki abad ke-20 tanpa lagi seorang khalifah.

Bukan Satu Kambing Hitam: Banyak Faktor Penyebab Keruntuhan

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kejatuhan Kekhalifahan/Kesultanan Utsmaniyah tidak bisa disederhanakan menjadi ulah satu orang atau satu kaum semata. Bukan “pengkhianatan Arab” ataupun “kelicikan Atatürk” yang serta-merta merubuhkan imperium itu, melainkan tumpukan masalah struktural dan kejadian beruntun selama lebih dari satu abad. Berikut adalah faktor-faktor utama yang secara kolektif melemahkan dan akhirnya menjatuhkan Kekaisaran Utsmaniyah:

1. Kelemahan Ekonomi dan Ketertinggalan Industri

Perekonomian Utsmaniyah merosot tajam seiring waktu. Revolusi Industri yang mengubah Eropa menjadi kekuatan manufaktur tidak diimbangi oleh industrialisasi serupa di Utsmaniyah. Negara ini tetap agraris dan bergantung pada impor barang-barang manufaktur. Mata uangnya terdevaluasi, dan utang luar negeri menumpuk.

Akibat kurangnya basis industri, Utsmaniyah tak sanggup memproduksi persenjataan modern dan perlengkapan perang yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri di era perang industri. Semua ini membuat pondasi kekaisaran rapuh secara ekonomi.

2. Reformasi Gagal dan Kemunduran Administrasi

Sepanjang abad ke-19, berbagai upaya reformasi (seperti era Tanzimat) diluncurkan untuk memodernisasi negara – mulai dari militer, birokrasi, hingga sistem hukum. Namun, reformasi ini terhenti atau berjalan setengah hati karena resistensi internal, intrik politik, dan kurangnya kesinambungan kepemimpinan.

Akibatnya, Utsmaniyah gagal mengejar ketertinggalan dari kekuatan Eropa dalam bidang teknologi, pendidikan, dan organisasi pemerintahan. Di awal abad ke-20, tingkat melek huruf penduduk Utsmaniyah diperkirakan hanya 5–10%, jauh di belakang Eropa, mencerminkan sumber daya manusia yang kurang terdidik. Birokrasi yang korup dan tidak efisien pun melemahkan daya saing negara dari dalam.

3. Stagnasi Militer dan Kekalahan Perang

Militer yang dulu ditakuti (Janisari dan pasukan Sultan) lambat laun kehilangan keunggulan. Utsmaniyah terlambat mengadopsi teknologi militer modern – seperti senapan laras ulir, artileri berat, kapal perang berlapis baja – yang diadopsi lebih cepat oleh musuh-musuhnya. Kekalahan demi kekalahan dalam perang – mulai dari perang melawan Rusia, perang melawan Austria, hingga Perang Balkan – menggerus wibawa dan wilayah kekaisaran.

Kekalahan militer ini diperparah oleh manajemen yang buruk dan korupsi di lingkup militer maupun pemerintahan, sehingga anggaran pertahanan salah urus dan moral pasukan menurun. Pada akhirnya, ketika Perang Dunia I meletus, militer Utsmaniyah sudah jauh di bawah kualitas angkatan perang kekuatan Eropa.

4. Konflik Etnis dan Gelombang Nasionalisme

Kesultanan Utsmaniyah memerintah beragam suku, agama, dan bahasa. Selama berabad-abad, identitas bersama sebagai Muslim atau sebagai rakyat Sultan cukup merekatkan kesetiaan. Namun memasuki abad ke-19, arus nasionalisme menyapu banyak bangsa di bawah panji Utsmaniyah – terutama terinspirasi oleh paham nasionalisme Eropa.

Bangsa-bangsa Balkan seperti Yunani, Serbia, dan Bulgaria bangkit menuntut kemerdekaan, demikian pula orang Arab di kemudian hari. Pemerintah pusat gagal mengakomodasi aspirasi otonomi atau berbagi kekuasaan, bahkan cenderung repressif.

Akibatnya, bermunculan pemberontakan etnis di berbagai penjuru. Pada akhirnya, keragaman yang tidak terkelola ini membuat kekaisaran kian sukar dipertahankan utuh. Bahkan tanpa campur tangan asing pun, para sejarawan meragukan Utsmaniyah bisa bertahan sebagai negara modern yang demokratis karena heterogenitas yang luar biasa itu.

5. Intervensi Asing dan Imperialisme Eropa

Keterlibatan kekuatan asing menjadi faktor krusial. Negara-negara Eropa bukan hanya menjadi lawan di medan perang terbuka, tetapi juga bermain di balik layar: mereka memicu konflik internal dengan mendanai gerakan separatis, memakai isu perlindungan agama (misalnya Rusia mengaku melindungi Ortodoks, Prancis melindungi Katolik, Inggris melindungi Protestan) untuk campur tangan, dan memaksa Utsmaniyah menandatangani perjanjian-perjanjian tidak adil.

Contohnya, Traktat Küçük Kaynarca (1774), Berlin (1878), dan lain-lain yang merugikan Utsmaniyah. Usai setiap kekalahan, para pemenang memaksa Utsmaniyah menandatangani perjanjian. Naskah-naskah itu merampas wilayah dan kedaulatan ekonominya—dari kapitulasi dagang hingga hak ekstrateritorial bagi warga asing.

Kekuatan Eropa sengaja melemahkan Utsmaniyah dengan tujuan mempercepat kematiannya, namun tanpa konfrontasi langsung antar mereka. Ini membuat Utsmaniyah “mati pelan-pelan ribuan luka”.

6. Pertikaian Internal dan Kudeta Politik

Krisis kepemimpinan juga mempercepat kehancuran. Di akhir abad ke-19, Sultan Abdul Hamid II sempat mencoba memerintah dengan tangan besi dan politik pan-Islam untuk menyelamatkan imperium, namun dia dikudeta oleh gerakan Turki Muda. Setelah 1909, kekuasaan sultan praktis habis dan terjadi pertarungan faksi di Istanbul.

Kelompok Komite Persatuan dan Kemajuan (CUP) merebut kendali dan menyingkirkan lawan-lawannya melalui serangkaian kudeta (1908, 1909, 1913). Sayangnya, para pemimpin baru ini membawa agenda yang justru memecah belah: mereka memaksakan nasionalisme Turki dan terlibat dalam skandal korupsi dan otoritarianisme.

Stabilitas politik di tahun-tahun terakhir Utsmaniyah sangat rapuh – intrik, kudeta, dan salah urus pemerintahan membuat negara tidak solid menghadapi ancaman eksternal. Kepemimpinan tiga serangkai Pasha yang terlalu ambisius namun kurang perhitungan strategis juga berkontribusi membawa negara ke jurang bencana.

7. Keputusan Memasuki Perang Dunia I di Pihak yang Salah

Faktor pemicu terakhir yang “mematahkan punggung unta” adalah keterlibatan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I di pihak Jerman. Langkah ini mempercepat keruntuhan yang sejatinya masih bisa ditunda. Perang besar kemudian menguras habis sisa kekuatan Utsmaniyah hingga tandas. Andai Utsmaniyah memilih netral atau terlambat masuk perang, mungkin situasinya berbeda.

Beberapa sejarawan berpendapat bahwa tanpa keterlibatan di Perang Dunia I, kekaisaran ini masih mungkin bertransformasi secara damai menjadi federasi multi-etnis modern. Namun kenyataannya berbeda: Utsmaniyah memilih bertempur di kubu yang kalah. Saat asap perang mengendap, para pemenang secara sepihak membagi wilayahnya. Perjanjian Sèvres yang menghancurkan itu adalah konsekuensi langsung dari pilihan perang tersebut.

Kesimpulan

Semua faktor di atas saling berkaitan dan terakumulasi seiring waktu. Korupsi, stagnasi, dan konflik etnis menggerogoti Kekaisaran Utsmaniyah dari dalam. Invasi asing dan intervensi ekonomi menebangnya dari luar. Pada akhirnya, keruntuhan itu tak terelakkan ketika badai besar (Perang Dunia I) datang menerpa. Tidak ada satu pihak tunggal yang “menjatuhkan” Khilafah Utsmaniyah – ia runtuh oleh berat bobot persoalannya sendiri.

Meski demikian, dari kehancuran itu berdiri sebuah bangsa baru, Republik Turki, di bawah Atatürk yang mereformasi sisa-sisa imperium menjadi negara modern sekuler. Bagi dunia Arab, runtuhnya Utsmaniyah membuka babak penjajahan Eropa langsung hingga pertengahan abad ke-20. Dunia Islam kehilangan simbol pemersatu khilafahnya.

Sejarah ini menjadi pelajaran berharga bahwa kejayaan suatu peradaban memerlukan adaptasi dan persatuan – dan bahwa mitos pengkhianatan semata tidak cukup untuk menjelaskan akhir sebuah imperium sebesar Utsmaniyah.

Hanya dengan pemahaman utuh atas kompleksitas sejarah-nya, kita dapat benar-benar menghargai betapa dinamis dan menantangnya pergulatan Utsmaniyah dalam menghadapi modernitas dan arus zaman. Terlepas dari kejatuhannya, warisan Utsmaniyah terus hidup dalam kultur, perbatasan, dan pelajaran sejarah bagi generasi-generasi sesudahnya. [Muhammad Wildan Zidan]

Sumber: X/c1li9